故人を偲び、ご遺族に寄り添う気持ちを伝えるお悔やみの手紙には、相手を気遣うための大切なマナーが数多く存在します。

特に、お悔やみの手紙で便箋が2枚になってしまうことは避けるべきとされていますが、その理由や正しい書き方、そして万が一長文になってしまった場合の対処法について、詳しく知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、お悔やみの手紙の便箋の枚数に関する基本的なルールから、使用する便箋や封筒の選び方、薄墨を用いる理由、文章の構成や避けるべき忌み言葉まで、知っておくべき全ての作法を網羅的に解説します。

さらに、香典を同封する際の郵送方法や、手紙に添えて哀悼の意を示す供花として最適な胡蝶蘭の選び方についても触れていきます。

大切なのは、形式を守ることだけでなく、故人への敬意とご遺族への深い思いやりを伝えることです。

本記事を通じて、心からの弔意が正しく伝わるよう、お悔やみの手紙に関する知識を深めていきましょう。

fa-hand-pointer-o

この記事で分かる事、ポイント

- お悔やみの手紙で便箋が2枚以上はNGな理由

- お悔やみの手紙を1枚にまとめるための書き方

- 便箋や封筒選びの基本マナー

- 薄墨の筆記用具を使う意味と選び方

- 句読点や忌み言葉など文章作成時の注意点

- 香典を同封して郵送する際の正しい手順

- 供花として胡蝶蘭が選ばれる理由と贈り方

お悔やみの手紙で便箋が2枚になる時のマナー違反とは

fa-ellipsis-v

この章のポイント

- 便箋は一枚にまとめるのが基本ルール

- なぜ便箋が一枚でないといけないのか

- 便箋を入れる二重封筒も避けるべき

- 薄墨の筆記用具で書くのが丁寧な書き方

- 時候の挨拶を省く文章の構成

便箋は一枚にまとめるのが基本ルール

お悔やみの手紙を認める際、最も基本的で重要なマナーの一つが、便箋の枚数に関するルールです。

結論から申し上げますと、お悔やみの手紙は必ず便箋一枚に収めるのが鉄則となります。

故人を悼む気持ちやご遺族を慰める言葉が溢れ、どうしても長文になってしまいそうになることは十分に理解できます。

しかし、どれだけ伝えたいことがあっても、便箋を二枚、三枚と重ねて使用することは、弔事におけるマナー違反とされています。

このルールは、単なる形式的なものではなく、日本の文化に根差した深い意味合いを持っています。

もし書きたい内容が便箋一枚に収まりきらない場合は、文章を練り直して簡潔にまとめる努力が必要です。

それでも難しい場合は、通常よりも大きいサイズの便箋を選んだり、巻紙タイプのものを使用したりといった工夫が求められます。

巻紙であれば、物理的には一枚の紙であるため、長さがあってもマナー違反にはなりません。

大切なのは、物理的に紙を「重ねない」という姿勢を示すことです。

この一枚に収めるという行為自体が、ご遺族の悲しみがこれ以上繰り返されないようにという祈りの表現となるのです。

手紙を送る前に、必ず枚数を確認し、ご遺族に対して失礼のないよう細心の注意を払いましょう。

この基本ルールを遵守することが、相手への深い配慮と敬意の第一歩と言えるでしょう。

なぜ便箋が一枚でないといけないのか

お悔やみの手紙を便箋一枚に収めるというマナーには、明確な理由が存在します。

それは、「不幸が重なる」ことを避けるという、日本の弔事における独特の考え方に基づいています。

便箋が二枚以上になる、つまり紙が「重なる」という状態は、「不幸が重なる」「悲しみが繰り返される」といった不吉な出来事を強く連想させてしまいます。

これは「忌み言葉」の考え方にも通じるもので、ご遺族の心をさらに傷つけることのないよう、最大限の配慮をするための習慣です。

ご遺族は、大切な方を亡くされた直後で、精神的に非常にデリケートな状態にあります。

そのような状況で、マナー違反とされる手紙を受け取ることは、たとえ送り主に悪気がなかったとしても、さらなる心労を与えかねません。

「重ねる」という行為を避けるという考え方は、日本のさまざまな弔事の習慣に見られます。

例えば、後述する封筒の選び方や、香典袋の水引が結び切りであることなども、同様の理由からです。

一度結んだら解けない結び切りは、「不幸を繰り返さない」という意思表示になります。

このように、お悔やみの手紙を一枚で終えることは、単なる形式ではなく、ご遺族の悲しみが一日も早く癒えることを願う、送り主の祈りの気持ちを形にしたものなのです。

故人への思いが深いほど、多くの言葉を伝えたくなるものですが、その気持ちをぐっとこらえ、簡潔で心温まる言葉を選んで一枚にまとめることが、最高の弔意の表現となります。

この背景を理解することで、より一層心のこもった手紙を書くことができるでしょう。

便箋を入れる二重封筒も避けるべき

便箋を一枚にまとめるというルールと同様に、お悔やみの手紙を入れる封筒の選び方にも重要なマナーがあります。

それは、「二重封筒」の使用を避けるということです。

二重封筒とは、内側に薄い紙がもう一枚貼られている、しっかりとした作りの封筒のことです。

通常、格式の高い手紙やフォーマルな案内状などで使われることが多く、丁寧な印象を与えるアイテムとして知られています。

しかし、弔事の場面においては、この「二重」という構造が問題となります。

便箋が二枚重なることが「不幸が重なる」ことを連想させるのと全く同じ理由で、封筒が二重になっていることもまた、「不幸の繰り返し」を想起させてしまうため、マナー違反とされているのです。

したがって、お悔やみの手紙を送る際には、必ず一重仕立てのシンプルな封筒を選ばなければなりません。

色については、白無地のものが最も一般的で無難です。

柄や模様が入っているものは避け、できるだけ簡素なデザインのものを選びましょう。

また、郵便番号の枠(赤枠)が印刷されている封筒は、事務的な印象を与える可能性があるため、弔事には不向きとされることもあります。

可能であれば、郵便番号枠のない無地の封筒を用意するのがより丁寧です。

封筒は、手紙の顔とも言える部分です。

中の便箋だけでなく、封筒の選び方一つにも気を配ることで、ご遺族への深い弔意と配慮を示すことができます。

文房具店などで封筒を選ぶ際には、必ず一重であるかを確認するように心がけましょう。

薄墨の筆記用具で書くのが丁寧な書き方

お悔やみの手紙を書く際には、使用する筆記用具にも特別な配慮が必要です。

弔事全般に共通するマナーとして、お悔やみの手紙は「薄墨(うすずみ)」で書くのが最も丁寧で正式な方法とされています。

薄墨とは、その名の通り、通常の墨よりも薄い、灰色がかった墨色のことです。

なぜ薄墨が使われるのか、その由来にはいくつかの説がありますが、最も広く知られているのは「悲しみの涙で墨が薄まってしまった」という気持ちを表現するためというものです。

また、「急な訃報に際し、墨を十分に磨る時間もなく駆けつけた」という、突然の悲報に対する動揺や慌てた様子を表すという意味も込められています。

このように、薄墨を使用することは、故人を失った深い悲しみや弔意を、文章の内容だけでなく文字の色でも伝えるための重要な作法なのです。

筆記用具としては、毛筆や筆ペンが最適です。

最近では、文房具店やコンビニエンスストアなどで、弔事用の薄墨タイプの筆ペンが手軽に入手できます。

一つ用意しておくと、いざという時に慌てずに済むでしょう。

万年筆やサインペンを使用する場合は、黒インクではなく、グレーのインクを選ぶと薄墨の代わりになります。

一方で、ボールペンや鉛筆、シャープペンシルで書くことは、たとえインクの色が黒やグレーであっても、事務的で略式な印象を与えてしまうため、避けるべきです。

また、当然ながら黒々とした濃い墨で書くこともマナー違反です。

これは香典袋の表書きなどでも同様ですので、覚えておきましょう。

文字の色一つにも心を配ることが、ご遺族への深いいたわりの気持ちの表れとなります。

時候の挨拶を省く文章の構成

お悔やみの手紙の文章構成は、一般的な手紙とは大きく異なります。

通常の手紙では、「拝啓」などの頭語に始まり、季節の挨拶(時候の挨拶)を述べるのが定型ですが、お悔やみの手紙ではこれらをすべて省略します。

時候の挨拶は、平穏な日常における季節の移ろいを述べ合うものであり、悲しみに暮れるご遺族への手紙にはふさわしくありません。

そのため、お悔やみの手紙は、前置きなくすぐに本題から書き始めるのがマナーです。

具体的な文章構成は、以下の流れを基本とすると良いでしょう。

- 主文(お悔やみの言葉):訃報に接した驚きと悲しみの気持ち、そしてご遺族へのお悔やみの言葉を述べます。「この度は、〇〇様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます」といった形で書き始めます。

- 故人への思いや思い出:故人との生前の関係性や、心に残っている具体的なエピソードなどを簡潔に記します。長くなりすぎないよう、心温まる思い出を一つか二つ選ぶのがポイントです。

- ご遺族への気遣いの言葉:ご遺族の心痛を察し、健康を気遣う言葉や、慰めの言葉を添えます。「皆様の深い悲しみを思いますと、慰める言葉もございません」「どうかご無理なさらないでください」といった表現が用いられます。

- 返信不要の旨:ご遺族に返信の手間をかけさせないよう、「なお、ご返信には及びません」「返信のお気遣いはご不要です」といった一文を添えるのが親切です。

- 結びの言葉と後付け:結語(「敬具」など)は不要です。最後に「合掌」と記すこともあります。その後、日付、自分の氏名、宛名を書きます。宛名は故人の名前ではなく、ご遺族の代表者名に「様」をつけます。

この構成を意識し、前述の通り便箋一枚に収まるように、言葉を選びながら簡潔にまとめることが重要です。

丁寧でありながらも、ご遺族の負担にならないよう配慮した文章を心がけましょう。

知っておくべきお悔やみの手紙で便箋を2枚にしないための作法

fa-ellipsis-v

この章のポイント

- 句読点を使わない配慮も大切

- 繰り返しを意味する忌み言葉に注意

- 香典を同封する際の郵送方法

- 気持ちを伝える胡蝶蘭という選択肢

- まとめ:お悔やみの手紙で便箋が2枚にならないよう注意しましょう

句読点を使わない配慮も大切

お悔やみの手紙の書き方には、さらに細やかな配慮が求められます。

その一つが、「句読点(くとうてん)」、つまり文章の区切りに用いる「、(読点)」と「。(句点)」を使わないという慣習です。

このマナーの由来には諸説ありますが、古くは毛筆で手紙を書いていた時代、句読点を用いることは文章が未熟であることの表れとされていた、という背景があります。

また、弔事の文脈においては、句読点が文章の流れを「止める」「区切る」ものであることから、葬儀や法事が滞りなく、スムーズに終わることへの願いを込めて、使用を避けるようになったと言われています。

文章が途切れることなく流れるように、という思いが込められているのです。

現代において、特に若い世代にとっては句読点のない文章は読みにくく感じるかもしれません。

実際に、最近では句読点を使うことを許容する風潮も一部にはあります。

しかし、伝統的なマナーを重んじる方や、ご年配の方に送る場合には、やはり句読点を使わずに書く方がより丁寧な印象を与え、無難であると言えるでしょう。

句読点を使わない場合は、文の区切りたい箇所で改行したり、一文字分のスペース(空白)を空けたりすることで、読みやすさを確保する工夫ができます。

例えば、「心よりお悔やみ申し上げます。さぞご傷心のことと存じます。」という文章は、「心よりお悔やみ申し上げます さぞご傷心のことと存じます」のように表現します。

この小さな配慮が、ご遺族への深い敬意といたわりの心を示すことにつながります。

マナーの背景にある意味を理解し、できる限り伝統的な作法に倣う姿勢が大切です。

繰り返しを意味する忌み言葉に注意

お悔やみの手紙や弔辞の場で最も注意すべきことの一つが、「忌み言葉(いみことば)」の使用を避けることです。

忌み言葉とは、不幸が重なることや、不吉な事柄を連想させるため、弔事の場ではタブーとされる言葉全般を指します。

特に、お悔やみの手紙 便箋 2枚の問題とも関連が深いのが、不幸の繰り返しを連想させる「重ね言葉」です。

これらの言葉は、普段の会話では何気なく使ってしまうことが多いですが、お悔やみの手紙では絶対に使わないように細心の注意を払う必要があります。

重ね言葉の例

- 重ね重ね(かさねがさね)

- たびたび

- またまた

- 重々(じゅうじゅう)

- 次々(つぎつぎ)

- くれぐれも

- いよいよ

例えば、「重ね重ねお悔やみ申し上げます」という表現は誤りです。

この場合は「改めてお悔やみ申し上げます」や「深くお悔やみ申し上げます」といった言葉に言い換えます。

また、重ね言葉以外にも、直接的な表現や不吉な言葉も避けるべき忌み言葉に含まれます。

その他の忌み言葉の例

- 直接的な表現:「死ぬ」「死亡」「急死」「生きていた頃」→「ご逝去」「ご永眠」「突然のこと」「お元気でいらした頃」などに言い換える。

- 不吉な言葉:「消える」「浮かばれない」「迷う」など。

- 宗教・宗派で使わない言葉:例えば仏教用語である「成仏」「供養」「冥福」などは、キリスト教や神道のご遺族に対しては使わないようにします。相手の宗教が不明な場合は、「安らかなお眠りをお祈り申し上げます」といった表現が無難です。

手紙を書き終えたら、必ず一度読み返し、これらの忌み言葉が含まれていないかを確認する作業が不可欠です。

無意識のうちに使ってしまうことを防ぐためにも、事前にどのような言葉が忌み言葉にあたるのかを把握しておくことが大切です。

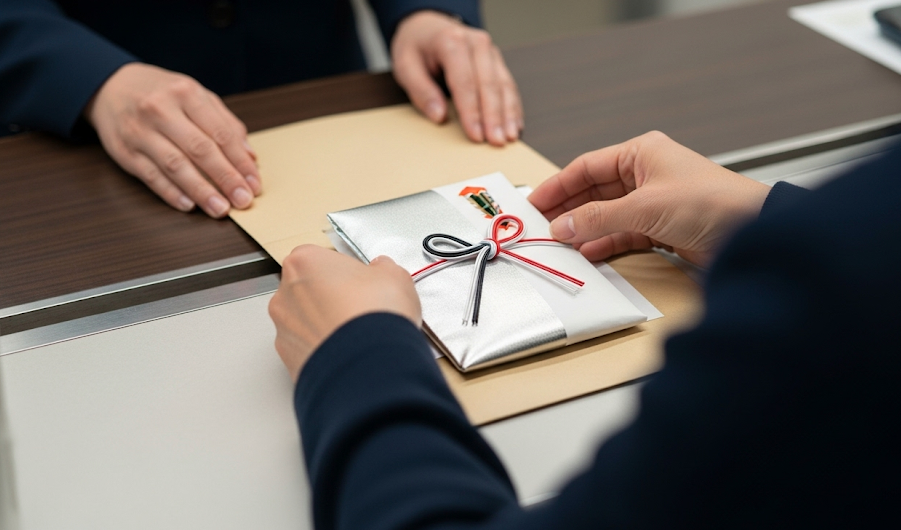

香典を同封する際の郵送方法

葬儀や告別式に参列できない場合、お悔やみの手紙に香典を添えて送ることがあります。

この際、現金を普通郵便で送ることは法律(郵便法)で禁止されているため、絶対に避けなければなりません。

香典を郵送する際は、必ず郵便局の窓口で「現金書留(げんきんかきとめ)」のサービスを利用します。

現金書留は、万が一の郵便事故に備えた損害要償額が設定されており、安全に現金を送ることができる唯一の公式な方法です。

手続きは以下の通りです。

- 現金書留用封筒の購入:まず、郵便局の窓口で現金書留専用の封筒を購入します。サイズが二種類ありますが、香典袋が入る大きさを選びましょう。

- 香典袋の用意:不祝儀袋(香典袋)にお金を入れ、表書き(「御霊前」や「御仏前」など)と自分の名前を薄墨で書きます。

- 封入:現金書留用封筒に、用意した香典袋とお悔やみの手紙を一緒に入れます。手紙が封筒に入らない場合は、現金書留とは別に、手紙だけを普通郵便で送ることも可能です。その場合、手紙の中で香典を別途現金書留で送った旨を伝えるのが丁寧です。

- 封緘と差出:現金書留用封筒には、差出人と受取人の住所・氏名を書く欄があります。必要事項を記入した後、封筒の指定された箇所に割り印(または署名)をして封をします。これを郵便局の窓口に提出し、料金を支払えば手続きは完了です。

香典を送るタイミングとしては、訃報を受けてからなるべく早い時期、できれば一週間以内を目安に送るのが望ましいとされています。

ただし、ご遺族が葬儀の準備で多忙を極めている時期を避け、葬儀の数日後に届くように調整する配慮も大切です。

正しい手順を踏むことで、お悔やみの気持ちを確実に、そして失礼のない形で届けることができます。

気持ちを伝える胡蝶蘭という選択肢

お悔やみの手紙や香典は、弔意を示すための重要な方法ですが、それ以外にもご遺族の心を慰め、故人を偲ぶ気持ちを形にする方法があります。

その一つが、供花(きょうか・くげ)を贈ることです。

数ある花の中でも、お悔やみの場で特に選ばれているのが「胡蝶蘭(こちょうらん)」です。

胡蝶蘭には、お悔やみの花としてふさわしい多くの理由があります。

胡蝶蘭が供花に適している理由

-

- 品格と清純さ:純白で大輪の胡蝶蘭は、その佇まいが非常に高貴で、故人への深い敬意と哀悼の意を表すのに最適です。花言葉も「清純」「純粋な愛」など、故人を偲ぶ気持ちに通じます。

- 香りが少ない:葬儀の場やご遺族のご自宅では、様々な方が集まります。胡蝶蘭は香りがほとんどないため、他の花の香りや焼香の邪魔をせず、周囲に迷惑をかける心配がありません。

-

- 花粉が飛ばない:花粉がほとんど落ちないため、祭壇や部屋を汚すことがなく、アレルギーの心配も少ないです。ご遺族に手入れの手間をかけさせないという配慮にもつながります。

- 日持ちが良い:胡蝶蘭は非常に生命力が強く、適切な管理をすれば1ヶ月以上美しい状態を保つことができます。葬儀後も長くご自宅に飾っていただくことができ、ご遺族の心を慰め続けます。

お悔やみで贈る胡蝶蘭は、白の「大輪」が最も一般的で格式が高いとされています。

本数は、3本立てや5本立てが主流です。

贈るタイミングとしては、訃報を聞いた後すぐ、お通夜や告別式に間に合うように手配するのが一般的です。

斎場の規則で供花の受け取りに制限がある場合もあるため、事前に確認すると良いでしょう。

また、葬儀後にご自宅へ「後飾り」として贈ることも、ご遺族を思う気持ちが伝わる丁寧な方法です。

最近では、専門の通販サイトを利用すれば、高品質な胡蝶蘭を最適なタイミングで、立て札やメッセージカードを添えて届けてもらうことができます。

お悔やみの手紙だけでは伝えきれない深い弔意を、清らかで美しい胡蝶蘭に託して贈ることは、ご遺族の心に寄り添う素晴らしい選択肢と言えるでしょう。

まとめ:お悔やみの手紙で便箋が2枚にならないよう注意しましょう

これまで見てきたように、お悔やみの手紙には、ご遺族の心を最大限に思いやるための数多くのマナーや作法が存在します。

特に、この記事の主題である「お悔やみの手紙 便箋 2枚」の問題は、不幸が重なることを連想させるため、絶対に避けなければならない最も重要なルールの一つです。

故人へのあふれる思いは、言葉数ではなく、選び抜かれた心のこもった言葉で、便箋一枚に簡潔にまとめることが、かえって深い弔意の表現となります。

便箋の枚数だけでなく、一重の封筒を選ぶこと、薄墨の筆記用具を用いること、句読点や忌み言葉を避けることなど、一つひとつの作法には、ご遺族の悲しみに寄り添い、これ以上の心労をかけないようにという、日本の美しい配慮の心が込められています。

これらのマナーは、決して堅苦しいだけの形式ではありません。

故人を敬い、残された人々をいたわる気持ちを正しく伝えるための、先人たちの知恵なのです。

もし手紙だけでは気持ちを伝えきれないと感じた時には、清らかで品格のある胡蝶蘭を贈るという選択肢も、ご遺族の心を慰める素晴らしい方法です。

お悔やみの気持ちを伝える際には、ぜひ本記事で解説した内容を参考にしていただき、マナーを守り、心からの弔意が穏やかに伝わるよう、細やかな配慮を忘れないようにしましょう。

それが、故人との最後の対話であり、ご遺族への最大の敬意となるはずです。

fa-file-powerpoint-o

この記事のまとめ

- お悔やみの手紙で便箋が2枚になるのは「不幸が重なる」を連想させ厳禁

- 手紙は必ず便箋一枚に収めるのが絶対的なマナー

- 文章が長くなる場合は大きな便箋や巻紙を利用する

- 封筒も「重なる」を避けるため一重のものを選ぶ

- 筆記用具は悲しみを表す薄墨の毛筆や筆ペンが最適

- ボールペンや濃い黒インクは避けるべき

- 文章は時候の挨拶を省きお悔やみの言葉から書き始める

- 句読点は使わず改行やスペースで読みやすく工夫する

- 「重ね重ね」などの重ね言葉は絶対に使用しない

- 「死」などの直接的な表現も避け言い換える

- 相手の宗教が不明な場合は特定の宗教用語を使わない

- 香典を同封する場合は必ず現金書留で郵送する

- 普通郵便で現金を送るのは法律で禁止されている

- 弔意を示す供花として胡蝶蘭は非常に適している

- 品格があり香りが少なく長持ちする胡蝶蘭はご遺族に喜ばれる