突然の訃報に接し、深い悲しみの中でご遺族へお悔やみの気持ちを伝えたいとき、手紙という形を選ぶ方は少なくありません。

しかし、いざペンを取ると、どのような言葉を選べば良いのか、特に手紙の結びに使う言葉に迷うことがあります。

中でも「合掌」という言葉の使い方は、多くの方が悩むポイントではないでしょうか。

この言葉が持つ本来の意味や、正しい使い方を理解していますか。

実は、お悔やみ 手紙 合掌の作法は、相手の宗教によって大きく異なります。

例えば、キリスト教の方に対して安易に使ってしまうと、かえって失礼にあたる可能性もあるのです。

また、お悔やみの手紙には、避けるべき忌み言葉や重ね言葉といった特有のマナーが存在します。

手紙の文例を知っておくだけでなく、香典や品物を一緒に送る場合の注意点も押さえておきたいところです。

故人への深い弔意と、ご遺族への慰めの気持ちを正しく伝えるためには、これらの知識が不可欠と言えるでしょう。

この記事では、お悔やみ 手紙における「合掌」の適切な使い方から、宗教ごとの注意点、具体的な文例、そしてお悔やみの品物選びまで、あなたが抱える疑問や不安を解消するための情報を網羅的に解説していきます。

fa-hand-pointer-o

この記事で分かる事、ポイント

- 「合掌」という言葉の正しい意味と使い方

- 仏教やキリスト教など宗教ごとのマナーの違い

- キリスト教の方への手紙で「合掌」を避けるべき理由

- お悔やみ状で使ってはいけない忌み言葉の具体例

- 状況や相手との関係性に応じた具体的な文例

- 香典や心のこもった品物を添える際のマナー

- 故人への深い弔意が伝わる手紙の結び方

お悔やみ 手紙 合掌の基本的なマナーと使い方

fa-ellipsis-v

この章のポイント

- 「合掌」を結びの言葉で使う意味とは

- 仏教以外でも?宗教ごとの考え方

- キリスト教の方へ送る際の注意点

- 知っておきたい忌み言葉と重ね言葉

- 頭語や結語は基本的に不要

「合掌」を結びの言葉で使う意味とは

お悔やみの手紙の結びで見かける「合掌」という言葉ですが、その正確な意味をご存知でしょうか。

この言葉を正しく理解することは、お悔やみ 手紙 合掌の作法を身につける第一歩となります。

本来、「合掌」とは仏教に由来する言葉であり、両手を胸または顔の前で合わせるインド発祥の礼法を指します。

これは、相手に対する深い敬意や感謝の念を表す行為です。

仏像や菩薩像が合掌している姿を目にすることも多いでしょう。

この行為が言葉として手紙の結びに用いられる場合、故人への深い尊敬の念と、冥福を心から祈る気持ちを示す表現となります。

つまり、手紙の最後に「合掌」と記すことは、故人の魂が安らかであることを願い、敬意を込めてお見送りするという意思表示なのです。

単なる形式的な結びの言葉ではなく、故人を偲び、仏様への帰依を示す、非常に丁寧で心のこもった表現といえるでしょう。

そのため、主に仏式の葬儀や法要に関連する場面で使われるのが一般的です。

相手の宗派が仏教であることが分かっている場合には、この「合掌」という言葉を用いることで、より深く弔意を伝えることができます。

しかし、その仏教由来という背景から、他の宗教を信仰している方へ送る手紙で使用する際には、細心の注意が必要となります。

言葉一つひとつに込められた意味を理解し、相手の状況や心情に配慮することが、お悔やみの気持ちを伝える上で最も大切なことなのです。

結びの言葉は手紙全体の印象を決定づける重要な要素ですから、その背景にある文化や意味をしっかりと把握しておきましょう。

そうすることで、あなたの温かい心遣いが、きっとご遺族の慰めにつながるはずです。

仏教以外でも?宗教ごとの考え方

「合掌」が仏教由来の言葉であることはご理解いただけたかと思います。

では、仏教以外の宗教、例えば神道や、特に信仰を持たない無宗教の方に対してお悔やみ状を送る場合、どのような言葉を選べば良いのでしょうか。

宗教観は非常にデリケートな問題であり、相手の信仰に沿わない言葉を使うことは、意図せずして相手を不快にさせてしまう可能性があります。

まず、日本の伝統的な宗教である神道の場合について見ていきましょう。

神道では、故人の魂は家の守り神になると考えられています。

仏教の「成仏」や「冥福」とは死生観が異なるため、「合掌」や「冥福をお祈りします」といった仏教用語の使用は避けるのが賢明です。

代わりに神道でよく用いられる表現には、以下のようなものがあります。

- 御霊(みたま)の安らかならんことをお祈り申し上げます。

- 御霊のご平安をお祈りいたします。

- 安らかにご永眠されますようお祈り申し上げます。

これらの言葉は、故人の魂が安らかであることを願う気持ちを表しており、神道の考え方に沿った丁寧な表現です。

次に、特定の宗教を信仰していない方や、相手の宗派が不明な場合です。

このような状況では、宗教色のある言葉を避け、誰に対しても失礼にならない一般的な表現を用いるのが最も安全な方法と言えるでしょう。

相手の宗教が分からない場合は、宗教色のない言葉を選ぶのが最も無難な配慮となります。

具体的な表現としては、以下のような結びの言葉が考えられます。

- 心より哀悼の意を表します。

- 安らかなお眠りをお祈り申し上げます。

- ご遺族の皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

これらの表現は、故人を悼む気持ちや遺族を気遣う気持ちを伝えつつも、特定の宗教観に基づかないため、どのような相手にも安心して使うことができます。

お悔やみ 手紙 合掌の作法を考えるとき、つい「合掌」という言葉そのものに意識が向きがちですが、大切なのは故人を敬い、遺族に寄り添う心です。

その心を伝えるために、相手の背景を尊重した言葉選びを心がけましょう。

| 宗教 | 代表的な結びの言葉 | 注意点 |

|---|---|---|

| 仏教 | 合掌、九拝、謹んでご冥福をお祈り申し上げます | 浄土真宗では「冥福」は使わないなど宗派による違いもある |

| 神道 | 御霊の安らかならんことをお祈り申し上げます | 「成仏」「供養」などの仏教用語は避ける |

| キリスト教 | 安らかなお眠りをお祈りいたします、神様の慰めがありますように | 「お悔やみ」「ご愁傷様」などの言葉も基本的には使わない |

| 無宗教・不明 | 心より哀悼の意を表します、安らかにお眠りください | 宗教色のない言葉を選ぶのが最も無難 |

キリスト教の方へ送る際の注意点

お悔やみの手紙を送る相手がキリスト教徒である場合、これまで述べてきた以上に細やかな配慮が求められます。

なぜなら、キリスト教における「死」の捉え方は、仏教や神道とは大きく異なるからです。

キリスト教では、死は終わりや悲しむべきことではなく、「神様のもとへ召され、永遠の命が始まる喜ばしい出来事」とされています。

この基本的な死生観を理解することが、適切な言葉を選ぶための鍵となります。

したがって、故人の死を悼み、冥福を祈るという意味合いを持つ仏教用語は、キリスト教の教えにはそぐわない表現となってしまいます。

言うまでもなく「合掌」は仏教の礼法から来た言葉ですので、キリスト教の方への手紙で使用するのは絶対に避けなければなりません。

同様に、「冥福」「成仏」「供養」「往生」といった言葉もすべて仏教用語であるため、使用は厳禁です。

では、どのような言葉を選べば良いのでしょうか。

キリスト教式のお悔やみの言葉としては、故人の安らかな眠りを祈る表現や、神様の慰めが遺族にあることを願う表現が一般的です。

カトリックとプロテスタントで若干の違いはありますが、共通して使える表現も多くあります。

カトリックの場合

カトリックでは、故人のために神に祈りを捧げるという考え方があります。そのため、以下のような表現が用いられます。

- 〇〇様(故人名)が安らかに憩われますよう、心よりお祈り申し上げます。

- 神様の御許で、安らかな眠りにつかれますようお祈りいたします。

プロテスタントの場合

プロテスタントでは、故人は神様のもとで安らかに過ごしているとされるため、遺された家族への慰めの言葉が中心となります。

- 〇〇様(故人名)が、神様のもとで安らかにありますようお祈りいたします。

- ご遺族の皆様の上に、主の慰めと平安が豊かに注がれますようお祈り申し上げます。

宗派が不明な場合や、どちらにも対応できる表現としては「安らかなお眠りをお祈りいたします」や「心から哀悼の意を表します」などが無難です。

また、「お悔やみ申し上げます」という言葉も、死を悲しむニュアンスが強いため、キリスト教ではあまり用いません。

代わりに「お知らせいただき、ありがとうございます。寂しくなりますね」といった、気持ちに寄り添う言葉が好まれます。

お悔やみ 手紙 合掌の文脈で考えるとき、最も重要なのは相手の文化や信仰を尊重する姿勢です。

特にキリスト教の方へは、その死生観を理解し、悲しみに寄り添いつつも、故人の新たな旅立ちを静かに見守るような言葉選びを心がけましょう。

知っておきたい忌み言葉と重ね言葉

お悔やみの手紙を書く際には、「合掌」のような宗教的な言葉遣いだけでなく、一般的に避けるべきとされる「忌み言葉」や「重ね言葉」にも注意を払う必要があります。

これらの言葉は、不幸が重なることや、不吉な出来事を連想させるため、ご遺族の心をさらに傷つけてしまう恐れがあるからです。

知らず知らずのうちに使ってしまわないよう、どのような言葉が該当するのかを事前にしっかりと確認しておきましょう。

忌み言葉とは

忌み言葉とは、直接的すぎてご遺族に辛い思いをさせてしまう可能性のある言葉や、不吉な意味合いを持つ言葉のことです。

特に死や苦しみを直接的に表現する言葉は避けるのがマナーです。

- 「死ぬ」「死亡」 → 「ご逝去」「ご永眠」

- 「生きているとき」 → 「ご生前」「お元気でいらした頃」

- 「苦しむ」 → (使用を避ける)

また、「浮かばれない」「迷う」といった言葉も、故人が成仏できずにいるような印象を与えかねないため、使うべきではありません。

重ね言葉とは

重ね言葉は、同じ言葉を繰り返す表現のことで、不幸が「重なる」「続く」ことを連想させるため、弔事ではタブーとされています。

日常会話では何気なく使っている言葉も多いため、特に注意が必要です。

「重ね重ね」や「たびたび」といった言葉は、不幸の連続を暗示するため使用を避けます。

- 重ね重ね(かさねがさね)

- くれぐれも

- たびたび

- またまた

- ますます

- 追って

- 引き続き

- 次々

これらの言葉を使いたい場面では、別の表現に言い換える工夫が求められます。

例えば、「重ね重ね御礼申し上げます」と言いたい場合は、「深く感謝申し上げます」や「厚く御礼申し上げます」のように言い換えると良いでしょう。

「くれぐれもご自愛ください」は、「どうぞご自愛ください」とシンプルに伝えることができます。

その他の注意点

忌み言葉や重ね言葉のほかにも、句読点の使い方にも配慮が見られることがあります。

古くからの慣習では、お悔やみ状に句読点(「、」や「。」)を使わないというものがあります。

これには、「葬儀や法事が滞りなく、スムーズに進みますように」という願いが込められているとされています。

しかし、現代では句読点がないと文章が読みにくくなるため、必ずしも守らなければならない厳しいルールではありません。

特にこだわりがなければ、読みやすさを優先して句読点を使用しても差し支えないでしょう。

お悔やみ 手紙 合掌の作法を考える上で、これらの言葉のマナーは基本中の基本です。

丁寧な言葉を選び、ご遺族の心情を第一に考えた手紙を作成することを心がけましょう。

頭語や結語は基本的に不要

一般的な手紙の書き方として、「拝啓」で始まり「敬具」で終わるという形式を思い浮かべる方が多いと思います。

これらはそれぞれ「頭語(とうご)」と「結語(けつご)」と呼ばれ、手紙の冒頭と結びに置くことで、相手への敬意を示す役割を果たします。

しかし、お悔やみの手紙においては、この頭語と結語は用いないのが正式なマナーとされています。

なぜなら、お悔やみの手紙は、形式的な挨拶を省略し、いち早く本題であるお悔やみの気持ちを伝えることが最優先されるからです。

突然の訃報に接した驚きや悲しみ、そして故人を悼む気持ちを、前置きなしにストレートに伝えるべき場面なのです。

そのため、時候の挨拶(「秋冷の候」など)も同様に不要です。

手紙を書き始める際は、頭語や時候の挨拶をすべて省き、直接お悔やみの言葉から書き始めます。

- 〇〇様(故人名)の突然のご逝去の報に接し、ただただ驚いております。

- この度は、〇〇様(奥様、ご主人様など)の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

このように、すぐに本題に入ることが、かえって丁寧な姿勢を示すことになります。

そして、手紙の結びも同様です。

「敬具」や「かしこ」といった結語は使わずに、お悔やみの言葉や遺族を気遣う言葉で締めくくります。

その結びの言葉の一つとして、前述した「合掌」や「心より哀悼の意を表します」などが使われるわけです。

お悔やみ状では、形式よりも弔意を迅速に伝えることが重視されるため、頭語・結語は省略します。

最後に差出人の名前を書き、その左側に「合掌」と記すのが一般的なレイアウトです。

もし、どうしても丁寧にしたいという気持ちから頭語・結語を使いたい場合は、「拝啓・敬具」の組み合わせではなく、より丁寧な「謹啓・謹白(または謹言)」を用いるのが適切ですが、基本的には不要であると覚えておくのが良いでしょう。

お悔やみ 手紙 合掌の文脈では、一般的な手紙のルールが必ずしも適用されないということを理解しておくことが重要です。

「取り急ぎお悔やみを申し上げたく」という気持ちの表れとして、余計な挨拶は省く。

これが、弔事における相手への最大の配慮となるのです。

状況に応じたお悔やみ 手紙 合掌の文例

fa-ellipsis-v

この章のポイント

- 香典を同封する際の書き方

- すぐに送れなかった場合のマナー

- 故人との関係性で見る短い文例

- 気持ちを伝える品物を添える場合

- 心を込めたお悔やみ 手紙 合掌で弔意を

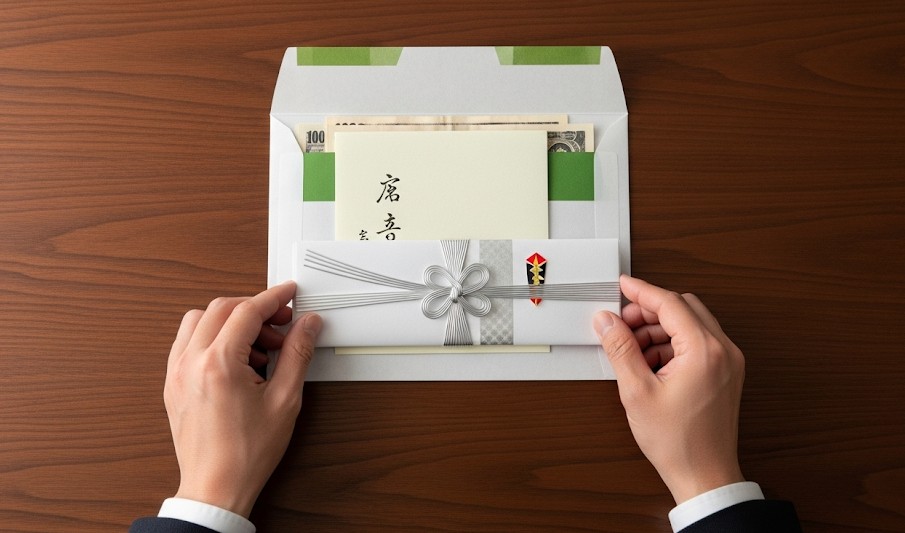

香典を同封する際の書き方

葬儀や通夜に参列できない場合、お悔やみの手紙に香典を添えて送ることがあります。

その際、手紙の中で香典を同封したことに触れるべきか、また、どのように書けば失礼にならないか悩む方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、香典を同封した場合は、手紙の中でひと言触れておくのが丁寧なマナーです。

何も書かずにいると、相手が手紙に気づかず、現金だけを受け取ってしまい、誰からのものか分からなくなってしまう可能性もゼロではありません。

また、郵送中の万が一の事故を防ぐ意味でも、中身について言及しておく方が親切です。

ただし、その書き方には配慮が必要です。

「香典を送ります」や「〇〇円を同封しました」といった直接的な表現は、現金を送ることを強調しすぎているように感じられ、あまり品の良い表現とは言えません。

控えめで、相手を気遣う表現を心がけましょう。

香典に触れる際の文例

一般的には、以下のような婉曲的な表現が好まれます。

- 「心ばかりのものを同封いたしました。どうぞ御霊前にお供えください。」

- 「ささやかではございますが、御香料を同封いたしましたので、御仏前にお供えいただければと存じます。」

- 「本来であればお伺いすべきところ、お参りもできず申し訳ございません。心ばかりですが、御香典をお送りいたします。」

このように、「心ばかり」「ささやかですが」といった言葉を添えることで、謙虚な気持ちを表すことができます。

また、「御霊前(ごれいぜん)」と「御仏前(ごぶつぜん)」の使い分けにも注意が必要です。

これらは宗教(特に仏教の宗派)や時期によって異なります。

- 御霊前:故人が亡くなってから四十九日までの期間に使います。多くの仏教宗派や神道で用いられます。(※浄土真宗では用いません)

- 御仏前:四十九日の法要を終え、故人が仏様になった後に使います。

相手の宗派が浄土真宗であると分かっている場合や、四十九日を過ぎている場合は「御仏前」を使います。

宗派や時期が不明な場合は、「御香料(ごこうりょう)」や「御香典(おこうでん)」という表書きにしておけば、どちらの時期でも使うことができ無難です。

郵送方法の注意点

香典(現金)を郵送する際は、必ず郵便局の「現金書留」を利用してください。

普通郵便で現金を送ることは郵便法で禁止されています。

現金書留の封筒に、不祝儀袋に入れた香典とお悔やみ状を同封して送ります。

お悔やみ 手紙 合掌の作法と合わせて、こうした実務的なマナーもしっかりと押さえておくことで、あなたの弔意はより確実に、そして丁寧に相手へと届くでしょう。

すぐに送れなかった場合のマナー

仕事の都合や遠方に住んでいるなどの理由で、訃報にすぐに気づかなかったり、すぐに対応できなかったりすることもあるでしょう。

時間が経ってからお悔やみの手紙を送ることに、ためらいや気まずさを感じるかもしれません。

しかし、遅れてでもお悔やみの気持ちを伝えることは、決して失礼にはあたりません。

むしろ、何もしないでいる方が、故人やご遺族に対して心残りができてしまうでしょう。

大切なのは、遅れたことへのお詫びと、変わらぬ弔意を誠実に伝えることです。

お詫びの言葉を添える

手紙の冒頭で、まず訃報を知るのが遅れたこと、そして連絡が遅くなったことについて、丁寧にお詫びの言葉を述べます。

このとき、遅れた理由を長々と説明する必要はありません。

簡潔に、しかし誠意を込めて伝えることが重要です。

- 「このたびは、〇〇様のご逝去を知り、大変驚いております。存じ上げなかったとはいえ、お悔やみのご挨拶が遅れましたことを、深くお詫び申し上げます。」

- 「〇〇様の訃報に接し、今だに信じられない気持ちでおります。すぐにでもお伺いすべきところ、遠方のためそれも叶わず、ご連絡が遅くなりましたこと、心よりお詫びいたします。」

- 「先日、〇〇様がご永眠されたとのお知らせを受け、あまりの突然のことに言葉を失いました。ご家族の皆様には、さぞお力落としのことと存じます。お悔やみが遅くなり、誠に申し訳ございません。」

訃報を知るのが遅れた場合は、言い訳がましくならないよう、まずはお詫びの気持ちを率直に述べることが大切です。

時期に応じた配慮

手紙を送る時期によっても、配慮すべき点が変わってきます。

例えば、葬儀から日が浅い場合は、ご遺族もまだ落ち着かない日々を過ごしていることでしょう。

手紙の内容も、相手の負担にならないよう、なるべく簡潔にまとめるのが親切です。

一方で、四十九日や一周忌など、ある程度時間が経過してから送る場合は、故人との思い出に少し触れることで、ご遺族の心を慰めることができるかもしれません。

ただし、その場合も湿っぽくなりすぎず、故人を偲ぶ温かいエピソードを選ぶように心がけましょう。

また、前述の通り、四十九日を過ぎている場合は香典の表書きを「御霊前」ではなく「御仏前」とするのが一般的です。

お悔やみ 手紙 合掌の基本は、タイミングがどうであれ、相手を思う気持ちにあります。

「今さら…」と躊躇するのではなく、「遅くなって申し訳ない」という気持ちと共に、あなたの言葉を届けてみてください。

その誠実な気持ちは、きっとご遺族の心に届くはずです。

故人との関係性で見る短い文例

お悔やみの手紙に書く内容は、故人やご遺族との関係性の深さによっても変わってきます。

親しい友人へ送る手紙と、会社の上司のご家族へ送る手紙では、おのずと文面も異なるでしょう。

ここでは、いくつかの関係性を例に、簡潔で気持ちが伝わる短い文例をご紹介します。

どのような関係性であっても、基本はご遺族の気持ちに寄り添い、負担にならないように簡潔にまとめることが大切です。

会社の同僚や上司の家族へ

ビジネス関係者へ送る場合は、特に丁寧な言葉遣いを心がけ、個人的な思い出よりも、故人の功績や人柄に触れるのが一般的です。

- 「ご主人様(故人名)の突然の悲報に接し、社員一同、言葉を失っております。ご生前は、公私にわたり大変お世話になりました。ご家族の皆様のご傷心を拝察いたしますと、お慰めの言葉もございません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 合掌」

親しい友人へ

親しい間柄であれば、形式的な言葉だけでなく、故人との思い出や自分の素直な気持ちを綴ることで、より深い慰めとなることがあります。

- 「〇〇(故人名)の突然の知らせ、まだ信じることができません。いつも笑顔でみんなを和ませてくれた彼のことを思うと、胸が張り裂けそうです。今はただ、〇〇が安らかに眠ることを祈るばかりです。何かできることがあったら、いつでも連絡してください。 心より哀悼の意を表します。」

恩師や先生へ

学生時代にお世話になった恩師へは、感謝の気持ちを中心に綴ると良いでしょう。

故人との関係性に応じて言葉を選ぶことで、より心のこもった手紙になります。

- 「〇〇先生のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。先生には学生時代、ひとかたならぬご指導を賜り、今日の私があるのも先生のおかげと深く感謝しております。先生の穏やかな笑顔が目に浮かびます。安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。 合掌」

文例作成のポイント

- 簡潔さ:ご遺族が手短に読めるよう、内容は簡潔にまとめます。

- 共感:遺族の悲しみに寄り添う言葉を入れます。「お力落としのことと存じます」「ご心痛いかばかりかとお察しいたします」など。

- 前向きな言葉:手紙の最後には、遺族が少しでも前を向けるような、健康を気遣う言葉を添えると丁寧です。「くれぐれもご無理をなさらないでください」「ご自愛ください」など。

お悔やみ 手紙 合掌の形式を守りつつも、こうした短い文例を参考に、あなた自身の言葉で、故人への感謝やご遺族へのいたわりの気持ちを表現してみてください。

紋切り型ではない、あなたの心からの言葉こそが、何よりの慰めとなるのです。

気持ちを伝える品物を添える場合

お悔やみの気持ちを表す方法は、手紙や香典だけではありません。

故人を偲び、ご遺族の心を慰めるために、何か品物を贈りたいと考えることもあるでしょう。

お悔やみの品物としては、後に残らない「消えもの」が基本とされています。

具体的には、お線香やろうそく、あるいは日持ちのする焼き菓子などが一般的です。

これらは、ご遺族が使ったり食べたりすることで消費され、相手の負担になりにくいという利点があります。

そして、もう一つ、お悔やみの品として非常にふさわしく、心のこもった贈り物となるのが「お花」です。

お花は、その場を清め、故人の魂を慰め、ご遺族の心を癒す力を持っていると言われます。

特に、お供えの花として近年非常に人気が高まっているのが「胡蝶蘭」です。

なぜ胡蝶蘭がお悔やみのシーンで選ばれるのでしょうか。

それには、いくつかの明確な理由があります。

- 上品で清らかな花姿:白い胡蝶蘭の凛とした佇まいは、故人を偲ぶ清らかな気持ちを表現するのに最適です。派手すぎず、厳かな雰囲気を壊しません。

- 香りと花粉が少ない:お供えの花として、香りが強いものは避けられる傾向があります。胡蝶蘭は香りがほとんどなく、花粉も飛散しにくいため、ご自宅や斎場に飾る際に安心です。

- 花持ちが良い:胡蝶蘭は非常に生命力が強く、お手入れが簡単で1〜2ヶ月ほど美しい花を咲かせ続けます。ご遺族が慌ただしい時期に、頻繁に水やりなどをする手間をかけさせずに済みます。

- 縁起の良い花言葉:胡蝶蘭には「幸福が飛んでくる」という花言葉があります。一見、お悔やみには不向きに思えるかもしれませんが、故人が天国で幸せになるように、また、ご遺族に一日も早く平穏な日々が訪れるように、という願いを込めることができます。

上品で長持ちする胡蝶蘭は、お悔やみの気持ちを静かに伝えるのに最適な贈り物として選ばれています。

もし、お悔やみ 手紙 合掌の作法に沿った手紙と共に何か品物を添えたいとお考えなら、この胡蝶蘭という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

最近では、お悔やみ用にラッピングされた胡蝶蘭を専門に扱う通販サイトも増えており、メッセージカードを付けて全国に配送してもらうことが可能です。

遠方で直接お伺いできない場合でも、あなたの温かい気持ちを美しい花の姿に託して届けることができます。

それはきっと、言葉だけでは伝えきれない深い弔意と慰めを、ご遺族の心に届けてくれることでしょう。

心を込めたお悔やみ 手紙 合掌で弔意を

これまで、お悔やみ 手紙における「合掌」の使い方から、宗教ごとのマナー、具体的な文例に至るまで、様々な側面から解説してきました。

多くの決まり事や配慮すべき点があり、難しく感じられたかもしれません。

しかし、これらすべてのマナーの根底にあるのは、たった一つのシンプルな想いです。

それは、「故人を心から悼み、悲しみの中にいるご遺族の気持ちに寄り添いたい」という、あなたの温かい心遣いに他なりません。

形式や言葉選びにこだわりすぎるあまり、本当に伝えたい気持ちが後回しになってしまっては本末転倒です。

最も大切なのは、マナーという相手への敬意の土台の上に、あなた自身の誠実な言葉を乗せて届けることです。

どれほど立派な言葉を並べても、そこに心が伴っていなければ、相手の心には響きません。

故人との思い出を振り返り、ご遺族の悲しみに思いを馳せながら、一言一句、丁寧に言葉を紡いでください。

たとえ短い手紙であっても、拙い文章であったとしても、心を込めて書かれたお悔やみ 手紙 合掌は、冷たい活字を超えて、温かい慰めとしてきっとご遺族の心に届くはずです。

そして、その手紙は、故人への最後の贈り物ともなるのです。

この記事で得た知識を、あなたの深い弔意を伝えるための一助として活用していただければ幸いです。

あなたの優しい気持ちが、深い悲しみの中にいる誰かの心を、少しでも和らげることを願っています。

fa-file-powerpoint-o

この記事のまとめ

- お悔やみ手紙の「合掌」は仏教用語で故人への敬意を示す

- キリスト教や神道では「合掌」の使用を避けるのがマナー

- 相手の宗教が不明な場合は宗教色のない言葉を選ぶ

- キリスト教では死を神のもとへの召天と捉えるため死を悼む言葉は控える

- 「死ぬ」などの直接的な表現や重ね言葉は忌み言葉として避ける

- お悔やみ状では頭語・結語や時候の挨拶は省略するのが基本

- 香典を同封する際は「心ばかり」など控えめな表現で伝える

- 手紙が遅れた場合はまずお詫びの言葉を誠実に述べる

- 故人との関係性に応じた言葉選びで気持ちを伝える

- お悔やみの品にはお花や線香などの消えものが適している

- お供えの花として胡蝶蘭は非常に人気が高い

- 胡蝶蘭は上品で香りが少なく花持ちが良いのが特徴

- お悔やみの白い胡蝶蘭は通販サイトでも手軽に手配できる

- 最も大切なのは形式よりも故人を悼み遺族を思う心

- 心を込めて書いた手紙が何よりの慰めとなる